Joven Agredido en Asalto Busca Compasión Junto a las Vías

- Share via

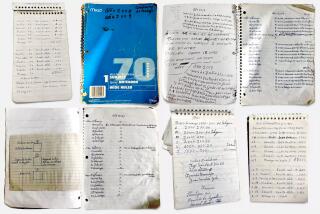

Por SONIA NAZARIO, Redactora del Los Angeles Times

Fotografías del Times tomadas por DON BARTLETTI

![]() n Las Anonas, Oaxaca, una ranchería aledaña al ferrocarril donde viven 36 familias, la labor del día ha concluido cuando un jornalero, Sirenio Gómez Fuentes, ve algo desconcertante: un muchacho maltrecho y bañado en sangre, casi desnudo a no ser por un par de calzoncillos.

n Las Anonas, Oaxaca, una ranchería aledaña al ferrocarril donde viven 36 familias, la labor del día ha concluido cuando un jornalero, Sirenio Gómez Fuentes, ve algo desconcertante: un muchacho maltrecho y bañado en sangre, casi desnudo a no ser por un par de calzoncillos.

Es Enrique.

Viene cojeando descalzo, tambaleándose de aquí para allá. Tiene una cortada en su espinilla derecha, el labio partido, y la cara hinchada del lado izquierdo. Está llorando.

Gómez lo oye susurrar: “Déme agua por favor”.

La ansiedad de Sirenio Gómez se disuelve en compasión. Corre hacia su choza de techo de paja, llena una taza de agua y se la lleva a Enrique.

“¿No tiene un par de pantalones que me preste?”, pregunta Enrique.

Gómez corre de vuelta a su casa y agarra unos pantalones. Están agujerados en la entrepierna y en las rodillas, pero de algo servirán. Entonces, con suavidad, Gómez le indica a Enrique que vaya a ver a Carlos Carrasco, alcalde de Las Anonas. Lo que sea que haya pasado, él podrá tal vez ayudarlo.

Enrique se va cojeando por el camino de tierra hasta el corazón de la ranchería. Ahí encuentra a un hombre que monta caballo. ¿Puede decirme dónde hallar al alcalde?

“Soy yo”, responde el jinete, que se detiene y fija la mirada en el muchacho. “¿Te caíste del tren?”

Enrique se echa a llorar de nuevo.

El alcalde Carrasco se baja del caballo. Toma a Enrique del brazo y lo lleva a su casa, junto a la iglesia del pueblo. “¡Mamá!”, grita, “¡Traigo a un pobre chamaco! Está todo golpeado”. Carrasco arrastra una banca de madera del interior de la iglesia hasta la sombra de un tamarindo y acomoda a Enrique sobre ella.

Lesbia Sibaja, la madre del alcalde, pone a hervir una olla de agua con sal y unas hierbas. Le trae a Enrique un tazón de caldo caliente con trocitos de carne y papas.

Enrique toma cucharadas del líquido, cuidando de no tocar sus dientes rotos. No puede masticar.

La gente del pueblo se arrima a ver. Hacen un círculo a su alrededor. “¿Está vivo, pues?”, pregunta Gloria Luis, una mujer corpulenta de largo cabello negro. “¿Por qué no te regresas a tu casa? ¿No sería mejor?”

“Voy a encontrar a mi mamá”, responde quedamente el muchacho.

Enrique tiene 17 años. Es el 24 de marzo del 2000. Hace 11 años que su mamá se fue de Tegucigalpa, Honduras, a trabajar en Estados Unidos. Se fue y no volvió, y ahora su hijo anda trepándose a los trenes cargueros que corren por todo México hacia El Norte, decidido a encontrarla.

Gloria Luis mira a Enrique y piensa en sus propios hijos. Ella gana muy poco. Casi todos los habitantes de Las Anonas trabajan la tierra para ganarse apenas 30 pesos al día, unos $3. Ella hurga en su bolsillo y le pone a Enrique en la mano un billete de 10 pesos.

Varias mujeres siguen su ejemplo, y cada una añade cinco o 10 pesos.

El alcalde Carrasco le da a Enrique una camisa y unos zapatos. No es la primera vez que auxilia a un migrante herido. Algunos han muerto. Carrasco piensa que de nada servirá darle ropa a Enrique si no se consigue a alguien que tenga un carro y lo pueda llevar a que le den atención médica.

Adán Díaz Ruiz, alcalde de San Pedro Tapanatepec, anda de paso en su camioneta. Carrasco le ruega de favor que lleve al muchacho al médico.

Díaz duda. Está fastidiado. “Eso les pasa por hacer este viaje”, señala. Enrique no puede pagar por los tratamientos médicos. ¿Por qué, se pregunta Díaz, nos mandan sus problemas esos gobiernos centroamericanos?

Pero, mirando al muchacho pequeño y de voz suave tirado en la banca, Díaz se recuerda a sí mismo que es mejor un migrante vivo que uno muerto. En 18 meses, Díaz ha tenido que enterrar a ocho de ellos, casi todos mutilados por los trenes. De hecho, hoy mismo le avisaron que viene de camino un cadáver más, el de un hombre de más de 35 años de edad.

Mandar a este muchacho al médico le costará unos $60 al municipio. Costaría el triple enterrarlo en una fosa común. Primero, hay que pagarle al que cava la fosa. Después hay que pagar a otro para que se ocupe del papeleo, y finalmente hay que pagar para que alguien monte guardia junto al cuerpo que nadie reclama pero que deberá de ser expuesto, tal como lo requiere la ley, durante 72 horas en el caluroso patio del cementerio de San Pedro Tapanatepec.

Y, a todas estas, los que acuden al cementerio a visitar las tumbas de sus seres queridos van a quejarse por el olor de otro migrante más en estado de descomposición.

“Te vamos a ayudar”, acaba diciéndole a Enrique.

Lo manda con su chofer, Ricardo Díaz Aguilar. Dentro de la camioneta del alcalde Enrique solloza de nuevo, pero esta vez con alivio. Le dice al chofer: “Pensaba que me iba a morir”.

Un agente de la policía judicial se acerca en una camioneta blanca. Enrique baja la ventanilla. De inmediato se sobresalta. Ha reconocido al agente y a su camioneta.

A su vez, el agente parece sorprendido.

El agente y el chofer del alcalde hablan brevemente del migrante muerto que han encontrado. El policía no demora en marcharse.

“Ese fulano me asaltó ayer”, comentó Enrique. El policía y un compinche le habían sacado 100 pesos a punta de pistola a él y a otros tres migrantes en Chahuites, a unas cinco millas al sur de ahí.

El chofer del alcalde no se sorprende. Según cuenta, la policía judicial detiene regularmente los trenes para asaltar y golpear a los inmigrantes.

Tanto los judiciales como su Agencia Federal de Investigación niegan que esto ocurra.

El chofer encuentra en San Pedro Tapanatepec la última clínica que quedaba abierta esa noche.

| [ Inicio de la Página ] | PROXIMO: LA PERSEVERANCIA |

More to Read

Sign up for Essential California

The most important California stories and recommendations in your inbox every morning.

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.